药食同源,以食养生

中医养生之道

看到“药”字,我们会想到苦涩、难受

看到“食”字,我们会想到美味、馋嘴

那么,当“药”遇上“食”到底会碰撞出怎样的火花呢?

俗话说“民以食为天”,随着人们对养生、健康的关注,中医药的地位不断提升,我们正迎来一个“全民食养”的大时代。“药食同源”的理论正因此备受瞩目,成为人们关注的焦点。

“药食同源”指,许多食物即药物,既可作为药物治疗疾病,又可作日常食饮之用,它们之间并无绝对的分界线。其实“药食同源”涵盖着两层含义,第一层意思是指许多食物可以当药用,许多药物也可以食用,两者之间没有绝对的界限。第二层意思是指本草与食物之间存在同源的联系。其中大部分物品,既可以达到治病的效果,还可以直接当食材食用,所以被称之为“药食同源”。

药食同源的理论基础

在中医理论体系里,药食同源占据着重要地位。中医学认为,药物和食物都具有四气(寒、热、温、凉)、五味(酸、苦、甘、辛、咸)和归经等属性。这些属性决定了它们对人体的不同作用。

寒性食物或药物可清热泻火,如绿豆性寒凉,能缓解体内热毒;热性食物或药物则可温中散寒,像羊肉性温热,适合虚寒体质者食用。五味对应人体不同脏腑,酸味入肝,可收敛固涩,如山楂味酸,能消食化积、活血化瘀且对肝脏有一定调理作用。归经理论则明确食物和药物作用的特定脏腑经络,如莲子归脾、肾、心经,对心肾不交、脾虚泄泻等有调理功效。

食物进入人体后,不仅能满足营养需求,还能通过其药性调节人体的阴阳平衡,预防和治疗疾病。这一理论体现了中医“整体观念”和“辨证论治”的核心思想,强调食物和药物对人体健康的影响。

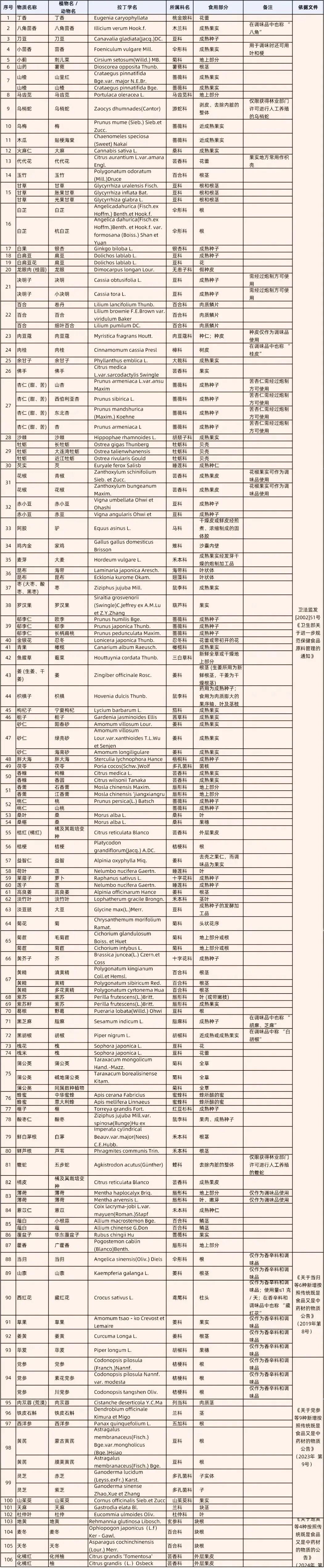

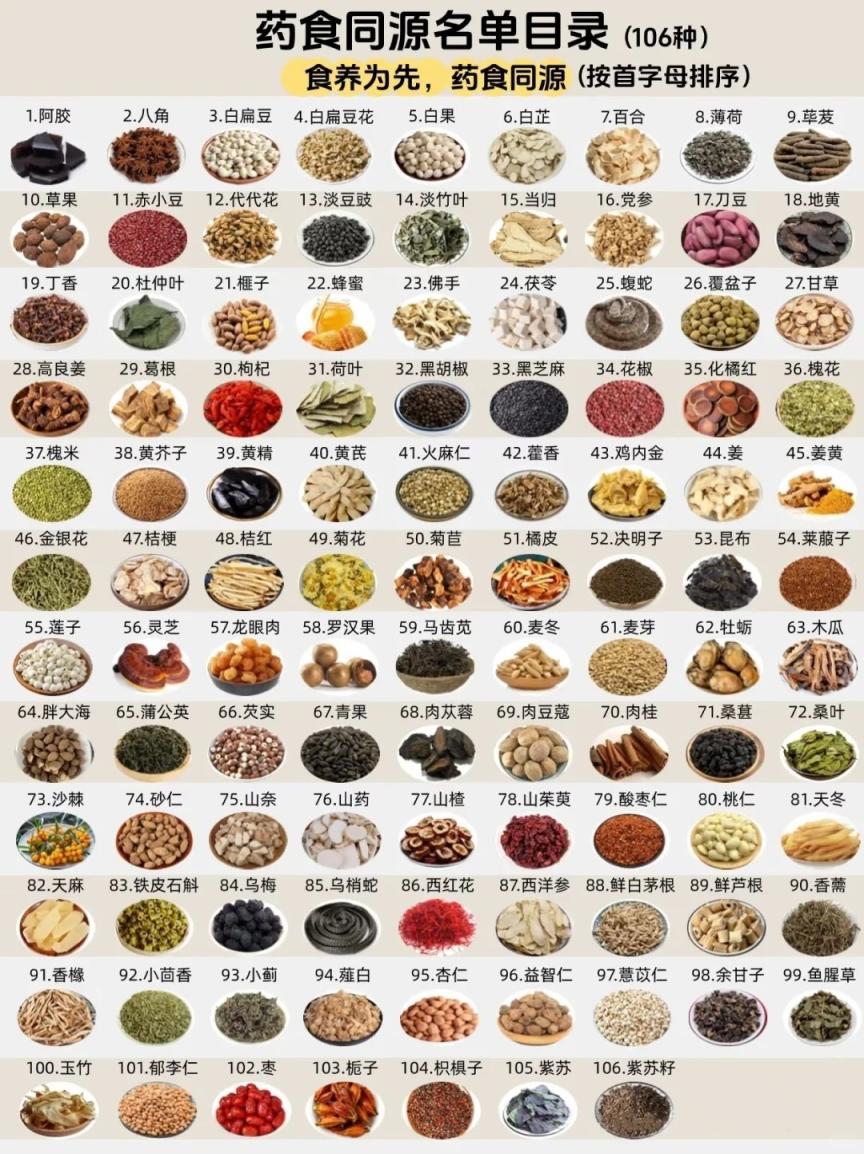

随着国家层面对药食同源,食养文化等厚重传统文化的推动,药食同源文化已经被越来越多的国人所熟悉与热爱,截至目前,我国药食同源物质已达到“87+6+9+4(试点)”,共计106个,并将根据产业的发展逐步扩充名单。

人是一个有机整体,“阴平阳秘”意味着身体健康,一旦阴阳失调,则需“祛邪扶正”。食养正气,药攻邪气。不同药物和食物的性味归经,不同地域、季节和体质的人群饮食与用药法则皆有不同,说明食物用以养生及药物用以治病的指导原则是一致的。

药食同源是人类在生产实践中总结的思想。在中国传统中医药学的影响下,药食同源成为食疗食养的指导思想。在现代,药食两用物质是药食同源的集中体现。药食同源并不意味着药食无异,在实际应用时,尤要注意药食的性味差异。

免责声明:本文为行业交流学习,版权归 原作者所有,如有侵权,可联系删除。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论