2024年药食同源市场规模已突破2650亿元,2025年更有望冲击4000亿大关,可不少消费者坦言“喝了没感觉”,分不清产品好坏,陷入“产品越多,困惑越多”的“信任空洞”。而当货架上的“养生水”开始进入“换个食材名、换套国风包装”的同质化循环,行业的隐忧也随之凸显,正成为赛道持续增长的最大阻碍。

事实上,消费者的核心疑问从未变过:“我喝了,然后呢?”——是功效模糊到无从感知,是场景混乱到不知何时饮用,还是价值停留在“说得多、做得少”的概念层面?显然,单纯把中药食材塞进饮料、零食里的“产品思维”,已无法满足人们对健康的深层需求。

未来品牌之间的“较量”不再是比拼谁家的古方更“正宗”、包装更“国风”,而是争夺“药食同源生活方式的定义权”——从“卖一瓶养生水”到“提供一套可落地的健康方案”,从“单一产品供应商”到“用户的健康生活伙伴”。

本文将从行业出现的转折切入,剖析“信任空洞”的根源,拆解品牌从“卖产品”到“做健康伙伴”的转型路径,探寻药食同源千亿市场的最终答案。

▲图源:豆包AI

药食同源市场:

“食材猎奇”——其实已经悄然见顶

当楼下便利店的黄芪咖啡没人再拍照发圈,工位抽屉里的枸杞原浆成了和纸巾一样寻常的储备,药食同源赛道靠“食材猎奇”赚得的第一波红利,其实已经悄然见顶。

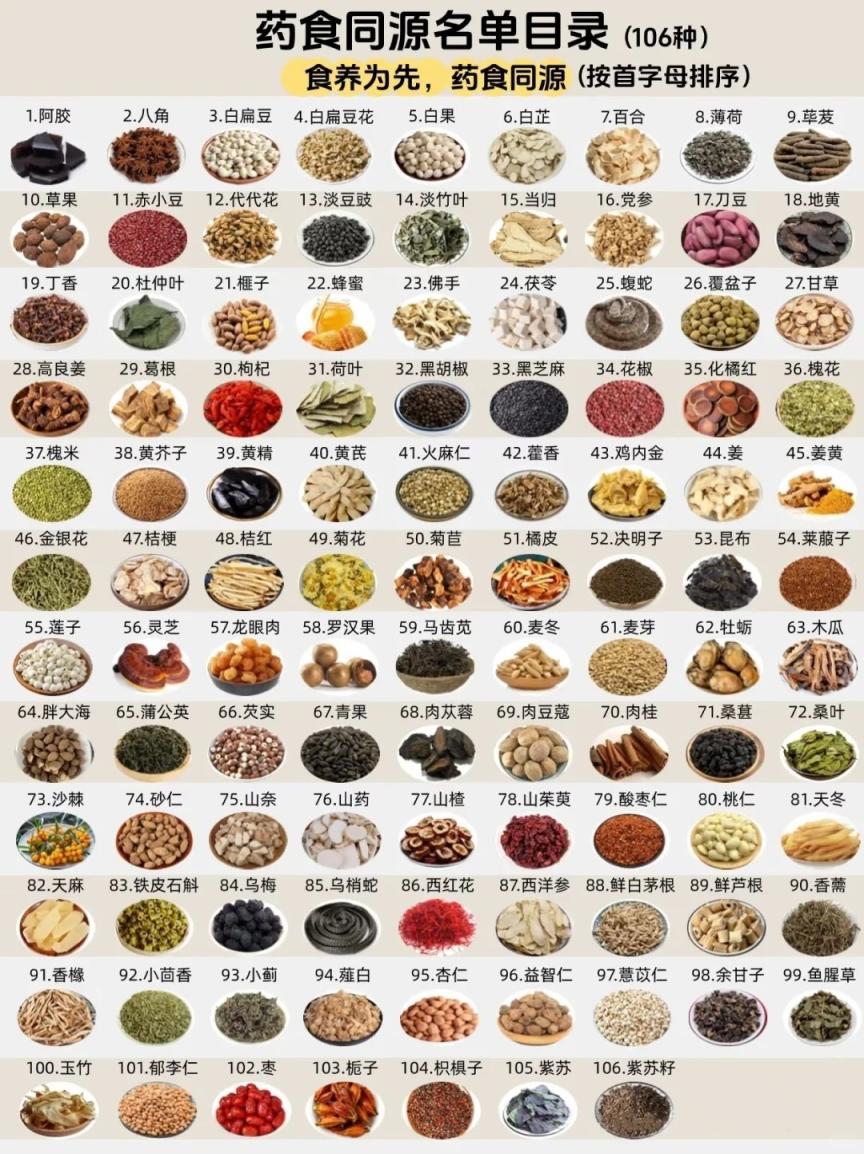

从红豆薏米水、人参熬夜水到雪梨枇杷露,这些曾经引爆流量的产品,本质是做了同一件事——把药房里的黄芪、枸杞、葛根,装进奶茶杯、口服液瓶、软糖包装里,用“传统食材+现代形态”的反差感,完成了一次“药食同源不只是长辈的药膳罐”的市场启蒙。但当货架上的“养生水”开始长得越来越像,配料表都是“某食材+水+甜味剂”,消费者对“换汤不换药”的新鲜感就没了兴致,同质化的“包装游戏”就很难撑得起增长。

而真正的较量,其实才刚刚拉开序幕。这场竞争的核心,早已不是“谁家的古方更正宗”“包装更国风”,而是“谁能定义药食同源的生活方式”——不再是往零食里塞点药材、往饮料里加勺葛根粉,而是给用户一套“可信、可行、能落地”的健康方案:比如职场人知道熬夜后该吃什么、怎么吃,银发族清楚哪种形态的黄芪更容易吸收,宝妈能找到适合孩子的食疗搭配。

说到底,用户要的从来不是“一瓶养生水”,而是“一种能融入日常的健康生活方式和解决方案”。便利店冰柜里的黄芪咖啡、办公室茶水间的枸杞原浆、网红直播间的人参软糖——这些曾引爆流量的药食同源产品,如今已逐渐沦为日常消费品。

所以,新的市场战争也已经“箭在弦上”,不得不发。正如《中国中药杂志》指出的,药食同源产业已从“原料争夺期”进入“价值重构期”,竞争核心不再是“谁的古方更正宗”,而是“谁能定义养生生活方式”——从单一食材添加,升级为可落地的健康管理方案。

产品表面繁荣下存在的“信任空洞”

当前药食同源市场似乎陷入了一场“产品繁荣与信任缺失”的悖论:2025中国特种食品产业大会显示,市场规模破3700亿元、全产业链超2万亿元,2024年线上销量4.7亿件(同比增27.7%)。但产品越多消费者反而感觉到越困惑:京东健康2025调研称69.6%的消费者反馈“喝了没感觉”、47.5%分不清好坏;人民日报欧洲网援引数据显仅32%的用户信功效宣传。正是因为货架“养生水”多为“食材+水”同质化组合,造成消费者“我喝了,然后呢?”的疑问大量未解。事实上,这种“信任空洞”源于三重现实:

第一,部分产品功效模糊。2025年初有消费者向中新健康反馈,“与辉同行”直播间售卖的“红参阿胶女神茶”,经厦门海关技术中心检测未检出驴源性成分。而阿胶按规定应以驴皮为原料,这种“名不副实”直接导致直播间养生水类产品复购率不足20%,远低于健康服务类产品的45%,甚至于后续完全下架。

第二,场景适配待优化。中医强调 “辨证施治”,但是当前药食同源产品仍以通用款为主,如部分“熬夜水”未区分职场人抗疲劳与老年人肝部养护需求。据三玺研究院,产品个性化率不足15%:职场人需低卡抗疲劳却存高糖款,银发族需易吞咽剂型仍以固体粉剂为主,消费者认知模糊。不过已有企业试水定制,未来潜力大。

第三,价值传递需向“透明化、具象化”升级。药食同源行业60%为注册资本100万以下小微企业,部分加工信息披露不足;网易数据显示仅18%产品可追溯至种植,部分未公开有效成分、农残等信息。《药食同源目录》对食材使用部位、添加量规范待细化,“道地药材”等需更多支撑信息,助消费者科学选择。

发展出路:

从单一的产品供应商,

向用户健康生活的伙伴升级

走出“信任空洞”的关键,在于品牌完成从“产品供应商”到“用户健康生活伙伴”的根本性角色转型——通过构建“数据—场景—关系”的服务闭环,将“单次产品交易”转化为“长期健康陪伴”,这一路径已被部分先行机构和品牌的实践与数据充分验证。

数据驱动是精准服务的核心地基,其价值在于让养生从“经验判断”转向“算法匹配”。杭州“智芪云”平台通过整合AI舌诊数据(3秒识别苔色变化,脾虚判定准确率72%)、体检生化指标与智能手环行为数据,构建“体质数字孪生体”,可提前3-6个月预判健康风险并推送定制方案,使6个月内体质偏颇改善率达67%,远高于传统养生32%的平均水平,由此基础上搭配的平台产品,复购率更是稳定在78%,为传统零售的2.3倍。数据的透明化还能直接破解信任难题:例如,福建黄精产业链将用户健康数据上链生成NFT凭证,同时公开种植至加工的128个溯源节点,使产品复购率从41%升至69%,溢价提升30%。

▲图源:网络

场景精细化让健康方案落地日常,核心是“一人一策、一时一策”的体验重构。针对职场人“碎片化补能”需求,太元龙将西洋参制成便携小点,拓展企业团购渠道,带动复购率39.6%、企业订单占比35%,落地“方便买、经常用”;运动场景中,仙芝科技以30-100纳米囊泡封装灵芝饮活性成分,吸收率从不足15%提至90%,匹配“即时修护”需求;银发群体方面,烟台大学联合品牌推液体形态产品,借185nm纳米乳液技术实现84.2%脂肪酸释放率,解决吞咽、吸收痛点;武汉中医AI西点店则通过舌诊AI推荐药膳面包,300余种产品覆盖不同体质,让“吃对零食”融入日常。这些实践均从用户场景痛点出发,凭产品形态、技术应用、渠道适配等动作,让场景精细化从概念变为用户可感知的体验。

▲图源:网络

关系长期化则是信任沉淀的终极路径,通过社群运营与健康计划构建情感连接。Swisse通过细分“减脂塑形群”“肠道养护群”,开展每日打卡与营养师直播答疑,使社群用户复购率达40%,销售额较私域运营前增长200%;陈农夫发起的“21天健康挑战赛”,结合每日食材处理指导与舌苔打卡反馈,将用户转化率从12%提升至38%,单社区门店“老客带新客”占比高达75%;某睡眠健康社群更通过“7天打卡返押金”模式,配合定制化组合产品推荐,实现42%的订单来自转介绍,复购客户年均消费达680元。这种“陪伴式服务”打破了产品与用户的割裂,让品牌成为健康管理的参与者而非旁观者。

▲图源:网络

如果一旦三者结合,形成闭环效应,它的效果也将显著表现出来:当数据能够精准匹配需求,再通过场景化适配生活习惯,最终以关系沉淀信任价值,品牌便能跳出“食材比拼”的低维竞争,真正占据用户健康生活的核心位置。用户愿意为“可感知的效果”与“可依赖的陪伴”支付溢价,这正是健康伙伴角色的核心价值。

案例与未来:

健康服务如何落地生根?

陈农夫的食疗:社区化健康管理生态是“健康伙伴”定位的典型范本,其核心在于将“单次汤品销售”转化为“长期体质调理服务”。通过AI舌诊仪结合体质辨识系统,10分钟即可生成匹配“九型体质+五行属性”的个性化方案,脾虚等核心体质判定准确率达72%。在此基础上推出“21天体质调理计划”“90天慢病改善计划”,配套每日食材处理指导与社群舌苔打卡反馈,不仅让用户直观感知体质变化,更将客单价提升300%,单社区门店“老客带新”占比达75%,服务复购率稳定在73%。其独创的65℃低温冷萃取工艺,解决了传统药膳“苦涩难咽”的痛点,实现“100%药效保留+90%口感提升”,让366款功效型药膳汤成功融入家庭日常餐饮场景。

长轻营养:则以“个性化干预”落地健康服务。依托于强大的科研团队、人工智能与大数据技术等优势,长轻营养构建起“4816营养食疗体系+5S服务体系” 的全生命周期健康管理模式,为用户提供精准营养分析与动态饮食建议。

据了解,“4816营养食疗体系”是长轻营养食疗首创的营养方案,以慢性病的预防与管理为核心目标,依托循证营养学理论,结合多种国际认证的饮食模式作为主要干预处方。它在不同的阶段调理目标有所侧重,能做到从多维度击破病因,增强对体重、血糖、血脂等临床指标的改善效果。另外,也有助于客户亲身实践到多种营养食疗技巧,避免了客户长期执行单一饮食模式,过于固化和单调而降低依从性,影响最终效果。

同时为了保证营养食疗方案的实施及成效,长轻营养食疗还搭建了系统化的5S服务体系:深度策划服务,高端定制服务,全程陪伴服务,完善保障服务和长期增值服务。依托“5S服务体系”提供科学、可追溯的健康管理,由数百位专业营养师团队跟踪执行,并结合超500万用户的服务数据持续优化,形成“实践-验证-迭代”的闭环,确保体系日益精准高效,为广大消费者提供了多维度的健康庇护。

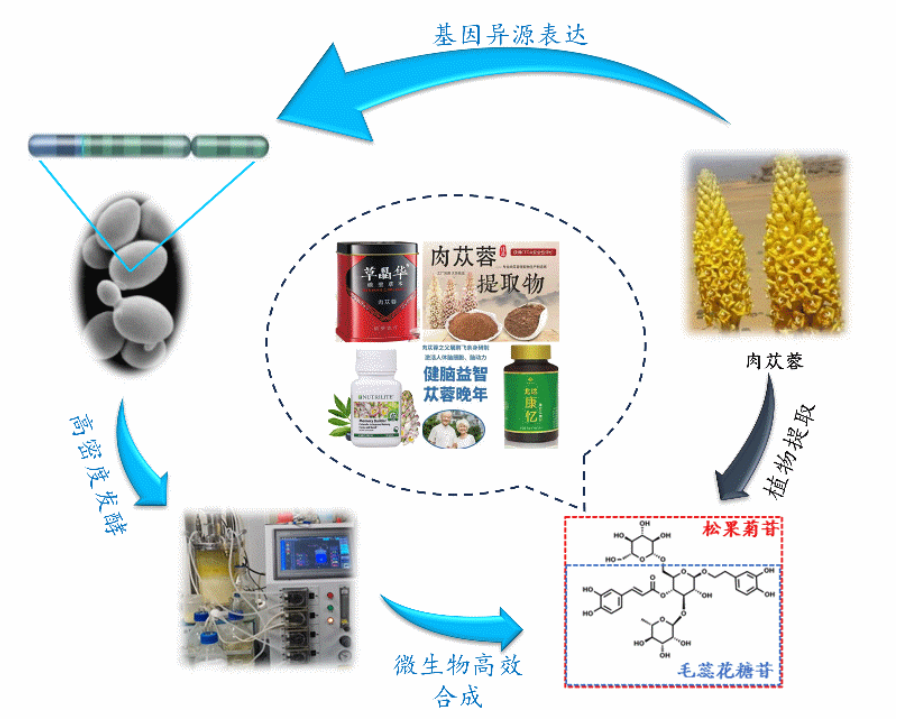

药食同源赛道未来升级核心是深度绑定健康服务,并将以三大技术方向落地体验:第一,分子级定制依托合成生物学,为“评估-定制-干预-监测”的个性化健康服务闭环提供精准成分支撑;第二,区块链溯源为健康服务的专业推荐筑牢透明信任基础,提升用户依从性与私域转化;第三,合成技术场景化则适配居家康复、社区银发服务等全周期健康管理需求,让药食同源产品成为健康服务的有效载体,推动技术切实转化为可感知的健康服务价值。

▲图源:网络

同时,从“单一服务”到“生活方式渗透”健康服务的终极形态是融入日常而非额外负担。未来可进一步打造跨界生态:如联合房地产开发“养生社区”,将药食同源食材融入食堂餐食、社区理疗;或借鉴“中医药田园康养基地”模式,让用户参与三七种植、药膳制作,通过“体验式教育”深化养生认知。同时,私域运营的精细化将持续释放价值——通过细分“减脂群”“肠道养护群”,配备营养师直播答疑,可使社群用户复购率较公域提升。

结语

从2019年的“食材猎奇”到2025年的“健康服务”,药食同源行业的进化史,正是中国健康消费从“盲目跟风”到“理性务实”的缩影。《健康中国2030规划纲要》明确提出“发展传统食养服务”,这背后是16万亿元健康服务业的巨大机遇。对于品牌而言,终极竞争力不再是“谁能做出更炫的包装”,而是“谁能真正融入用户的生活”——当黄芪咖啡的新鲜感褪去,能留下的,一定是那些能帮用户解决睡眠问题的AI方案、适合术后康复的液态药膳、能在社区学到的养生技巧。

药食同源的归宿,从来不是货架上的一瓶饮料、一包软糖,而是嵌入日常的健康生活方式本身。这场关于“生活方式定义权”的战争,才刚刚揭开序幕。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论